La Storia

![]()

Fin dall'antichità l'uomo ha sognato di realizzare mezzi subacquei, o di superficie, comunque in grado di affondare grandi navi senza la necessità del confronto diretto, mezzi che saranno in questo secolo chiamati "d'assalto". Il sogno si realizza con i primi sommergibili e in Italia, per quel che più ci riguarda, con il varo nel cantiere SVAN di Venezia del primo MAS (Motobarca Armata Svan) all'inizio della 1° conflitto mondiale. Che cos'era il MAS ? un motoscafo armato di cannone da 57mm, 3 mitragliatori e bombe antisommergibile destinato a scorrazzare sui mari in velocità ed agilità, abbastanza piccolo da non costituire bersaglio facile da colpire ma sufficientemente armato per provocare seri danni a navi e sommergibili.

|

Un MAS dotato di siluri in navigazione |

Venne così costituita, in seno alla Regia Marina, la prima squadriglia MAS ove la sigla però veniva a significare Motoscafo Anti Sommergibile. L'armamento dei MAS ben presto venne rivisto, su intuizione del C.V. Costanzo Ciano, con l'adozione di 2 siluri sulle fiancate in sostituzione del cannone e delle bombe antisommergibile; in questa configurazione i MAS italiani seminarono il terrore tra le flotte del mediterraneo. Passa alla storia con il nome di "beffa di Bùccari" l'azione che, l' 11 febbraio 1918, porta 3 MAS a violare la protettissima baia austriaca di Buccari facendosi strada attraverso le protezioni ed i posti di sorveglianza. Una volta nel porto vengono lanciati i siluri contro 3 mercantili ma senza esito, dato che i lanci si rivelano troppo corti, vengono però lasciate a galleggiare delle bottiglie contenenti dei messaggi di scherno scritti da Gabriele d'Annunzio e decorate da nastrini tricolori. La vera vittoria era stata violare un porto reputato inviolabile. Sui Mas, oltre allo stesso d'Annunzio, Costanzo Ciano. Una nuova arma è però all'orizzonte e destinata ad affiancare i MAS, la "Mignatta". Pensata e realizzata dal Magg. Rossetti e dal Ten. Paolucci, è una sorta di siluro guidato da uomini con la testata esplosiva staccabile da ancorare sotto la chiglia della nave bersaglio, con un congegno a tempo avviene poi la detonazione. La prima vittima della Mignatta è la corazzata Viribus Unitis, ammiraglia della flotta austriaca, all'ancora nel porto di Pola il 1° novembre 1918. La missione viene portata a termine dagli stessi ideatori dell'arma che vengono catturati dopo aver posizionato l'ordigno, siamo però alla fine della guerra e verranno liberati pochi giorni dopo. Segue un periodo di stasi, per l'assenza di azioni belliche, fino alla metà degli anni 30 quando guerra d'Etiopia e di Spagna generano la necessità di nuove armi e modalità di combattimento. Su questa scia nel 1935 il Ten. Teseo Tesei e Elius Toschi migliorano il progetto della Mignatta fino a far nascere l'SLC (Siluro a Lenta Corsa), poi soprannominato "Maiale", mantenendo comunque invariate le caratteristiche principali dell'arma. Sempre nel 1935 l'organizzazione dei Mezzi d'Assalto della Regia Marina viene affidata alla neonata 1ª Flottiglia MAS. Nel 1936 l'Amm. Aimone di Savoia-Aosta inventa gli MTM (Motoscafi da Turismo Modificati), dei barchini veloci con la prua imbottita da 300Kg di esplosivo ed il seggiolino del pilota, eiettabile e salvagente, in poppa. La modalità di utilizzo era relativamente semplice, il pilota si lanciava ad una velocità di 30 nodi sul bersaglio fino ad eiettarsi in prossimità dello stesso, l'esplosivo non si detonava all'impatto con la nave ma poco dopo essersi inabissato di qualche metro proprio sotto la chiglia dell'obiettivo, grazie ad un particolare meccanismo a pressione. La famiglia dei Mezzi d'Assalto si arricchiva di un terzo componente oltre ai MAS ed agli SLC.

|

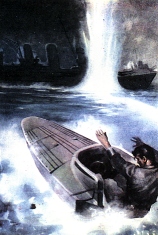

Una

cartolina raffigurante un' MTM in |

Con lo scoppio del 2° conflitto mondiale si intensificano le operazioni dei Mezzi d'Assalto, in particolare degli SLC trasportati in prossimità degli obiettivi da sommergibili come l' "Ametista" comandato da un "certo" T.V. Junio Valerio Borghese, che più avanti diverrà il Comandante della Xª MAS. Nell'estate del 1940 una spedizione nel porto di Suda (Creta) porta 6 MTM ad affondare l'incrociatore pesante inglese York e a danneggiare la petroliera Pericles, sorte diversa ottiene l'operazione "B.G.3" su Gibilterra il 15 maggio 1941. Qui il sommergibile "Scirè" comandato da Borghese non riesce a portare a termine la missione per una serie di malfunzionamenti degli SLC ed altre avverse condizioni. Nel marzo del 1941 La 1ª Flottiglia MAS era divenuta la Xª Flottiglia MAS, con Borghese al comando dei mezzi subacquei. Nel luglio del 1941 arriva il disastro con l'operazione "Malta2", progettata in grande stile con l'impiego di MAS, MTM e SLC, per l'attacco al porto della Valletta. Gli inglesi infatti, oltre che avere installato uno dei primi prototipi di radar nella base, erano in grado di decifrare i messaggi in codice della marina tedesca grazie alla cattura di un sommergibile germanico, avvenuta qualche mese prima, nel cui interno era custodita la macchina decodificatrice "Enigma", e guarda caso nell' etere l'alleato dell'asse aveva parlato della missione. Quel sommergibile era considerato dallo stato maggiore di Hitler come affondato, solo negli anni 70 venne rivelata la verità che permise agli alleati di primeggiare sui mari per gran parte del conflitto. L'attaco prese il via il 25 luglio 1941 e trovò l'avversario in allarme, il fuoco sui mezzi italiani lasciò sul mare 15 morti, 18 prigionieri ed affondò 2 MAS, 2 SLC e 8 MTM. Dopo l'esperienza di Malta avviene una riorganizzazione della Decima, dalla quale nasce una nuova specialità : i "nuotatori d'assalto" o uomini "Gamma", subacquei sprezzanti del pericolo che a nuoto si incaricano di collocare esplosivo sotto le chiglie delle navi nemiche.

|

Una

cartolina sugli |

Di lì a poco una nuova missione riporta ottimismo, è la "B.G.4" su Gibilterra il 20 settembre 1941. Gli SLC affondano 2 navi cisterna (la "Fiona Shell" e la "Denbydale") e la motonave "Durban", ed è di nuovo successo. Il culmine della gloria viene raggiunto il 18 dicembre 1941 nel porto di Alessandria, l'impiego degli SLC porta al serio danneggiamento della petroliera "Sagona" e di due importanti corazzate, la "Valiant" e la "Queen Elizabeth". I danni impediranno alle navi di rivedere il mare prima della fine del conflitto. Lo stesso Churchill affermò : "L' Inghilterra ha perso, con la perdita delle navi affondate, la supremazia della flotta in Mediterraneo; prepariamoci a subirne le conseguenze". In tutto il 1942 si susseguirono diverse missioni con ottimi risultati, molte con il coinvolgimento degli uomini "Gamma". Il 1° maggio 1943 Junio Valerio Borghese assume il comando della Xª Flottiglia MAS, arriva poi il tragico 8 settembre 1943. L'armistizio porta le forze armate italiane allo sbando più totale, i tedeschi catturano e disarmano intere divisioni rimaste senza ordini, ma nelle basi della Decima tutto rimane normale; Borghese offre la propria alleanza alle sue condizioni e la ottiene con un trattato, siglato il 14 settembre, che permette alla Decima di continuare a combattere al fianco della Germania battendo bandiera italiana, con le proprie uniformi ed una relativa, ma ampia, autonomia. Questo ancor prima che si potesse pensare alla nascita della Repubblica Sociale Italiana.

|

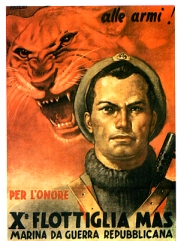

Un

manifesto di propaganda |

E' il boom del consenso, migliaia di giovani si presentano per arruolarsi volontariamente attirati dagli ideali di Onore, Fedeltà, Coraggio che la Decima MAS più di qualsiasi altro rappresenta. La carenza di mezzi navali porta alla formazione di battaglioni di fanteria di marina, ma comunque molti volontari verranno poi dirottati negli organici delle 4 divisioni che il governo della R.S.I. stà approntando, quelli che resteranno daranno vita ai vari reparti della "Divisione Fanteria di Marina Decima" la cui gloriosa storia potete trovare nelle pagine sulla "struttura".

![]()

Il trattato del 14 settembre 1943 |

![]()